6 月 10 日,汽车工程学院报告厅内座无虚席,一场聚焦新能源汽车技术发展的学术盛宴如期举行。学院特邀吉林大学材料学院材料学系主任王国勇教授,以“未来交通的双碳答案”为题,为师生深度解析电池与氢燃料两条技术路线在双碳目标下的发展路径。汽车工程学院院长李东兵,新能源教研室全体教师以及136名优秀学生代表全程参与讲座。

李东兵院长在开场致辞中表示,在全球碳中和战略加速推进的背景下,新能源汽车技术正迎来前所未有的发展机遇。致辞中,李院长特别强调这场讲座不仅是一次学术分享,更是一次思想碰撞,期待同学们能从中汲取创新灵感,把握行业发展脉搏。

图1 李东兵院长致辞

讲座中,王国勇教授以科学家的严谨视角,构建起完整的技术分析框架。针对基础设施这一“卡脖子” 问题,王教授列出一组对比数据:国内公共充电桩保有量已超 200 万台,而加氢站仅 200 余座,建设成本相差近 20 倍。

在应用场景分析环节,教授以“城市毛细血管” 与“国家大动脉” 作比喻,锂离子电池就像城市里的毛细血管,而氢燃料电池如同国家交通大动脉,10 分钟加氢、500 公里以上续航的特性,使其在冷链物流、长途客运等重载领域具有不可替代性。讲座特别设置科研进展发布环节,王国勇教授首次对外公布其团队的三项创新成果。其中申请国家发明专利 12 项, 3 项实现产业化转化。

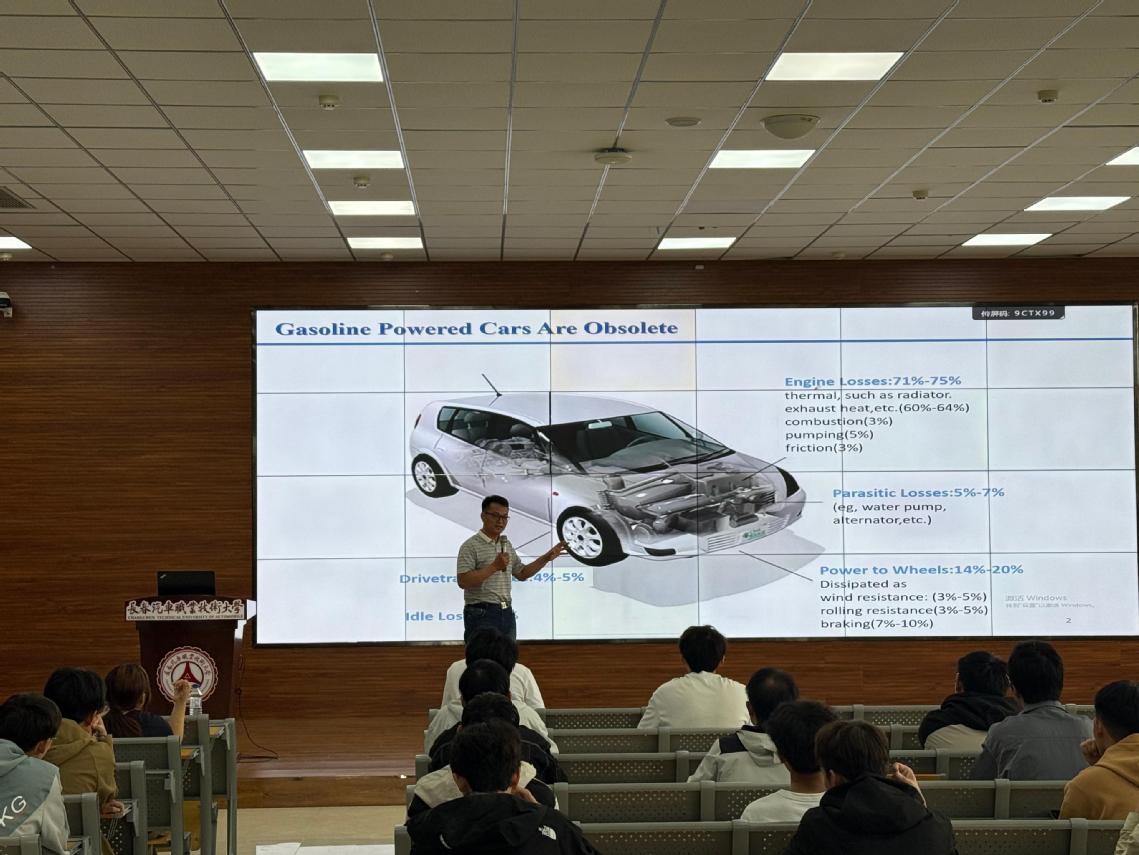

图2 讲座现场

在互动环节,学生张宇关于锂资源面临稀缺挑战时,氢能源是否会成为唯一选择的提问引发热烈讨论。讲座尾声,王国勇教授以一组数据勾勒未来图景:预计到 2035 年,新能源汽车将占汽车销量的 50% 以上,其中电池驱动车型在乘用车领域占比超 70%,氢燃料车型在重型商用车领域占比将达 35%。这是一个需要跨界创新的时代,材料学家、能源专家、汽车工程师必须携手攻关,才能破解双碳目标下的技术难题。

本次讲座作为职教周“一技在手,一生无忧” 主题的实践延伸,通过 “技术路线 - 应用场景 - 资源保障” 三维分析,将新能源汽车前沿技术研讨与职业教育 “产教融合” 理念深度结合,以锂资源分析、加氢站建设等产业案例构建全链条认知模型,助力学生建立跨学科思维,在双碳技术学习中理解职业教育服务国家战略、培养高层次技术技能人才的重要意义。

(撰稿:李文娜 初审:李文娜 复审:杨宇 终审:李东兵)